ما هذا اليوم الذي يحتفل به العالم كل عام وتُطلَق عليه مسمياتٌ عدّة؟ فهو اليوم الدولي للمرأة، وعيد النساء، ويوم النساء، وأحيانًا يوم المرأة. وبرغم أن التسمية الرسمية بالعربية، بحسب الأمم المتحدة، هي "اليوم الدولي للمرأة"، فربما الأصح تسميته بـ"اليوم العالمي للنساء" بصيغة الجمع (وهي كذلك باللغة الإنكليزية)، إذ إن الصيغة المفردة تختزل النساء كلّهن في امرأة واحدة، معتّمة بذلك على الطبقة والدين واللون والإثنية والقومية والسياق السياسي والجغرافي. كما أن الخطابات الأبوية الشمولية غالبًا ما تسعى إلى اختزال النساء في امرأةٍ واحدة، وهي خطابات يتم تصديرها إلى الثقافة اليومية التي تحوّل قضايا النساء بدورها إلى نكاتٍ سخيفةٍ متوارثة، وبضعة نصوصٍ إنشائيةٍ متناثرة في المناهج الدراسية.

من أجل أن يستعيد هذا اليوم معناه، علينا أن نقوم بتفعيل الذاكرة والأرشيف لنفهم على الأقل الفارق بينه وبين عيد الأم الذي تعود فكرة الاحتفال به في الدول العربية إلى مصطفى أمين عام 1955، عندما زارته في مكتبه أمٌّ حكت له أنها ترمّلت وأولادها صغار، فكرّست حياتها لهم ثم استقلوا وانصرفوا عنها. وإثر هذه القصة اقترح أمين تحديد يوم لتكريم الأم، فاختار يوم 21 مارس/آذار بوصفه بداية فصل الربيع. أما اليوم العالمي للنساء، فنشأته وتاريخه يختلفان تمامًا عن القصة السنتمنتالية التي استمع إليها أمين في مكتبه الأنيق بصحيفة "الأخبار" المصرية في عهد الدولة الناصرية.

اليوم العالمي للنساء

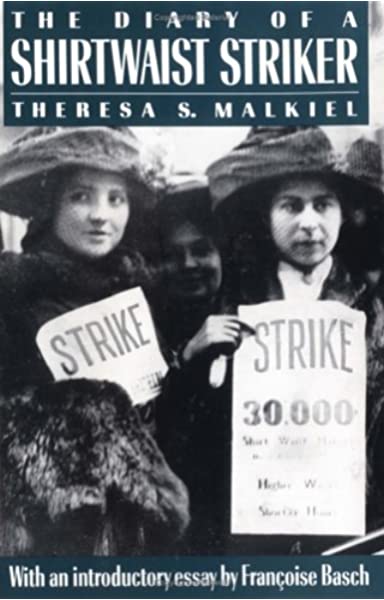

في 28 شباط/فبراير 1909، خرجت حشود العاملات في مدينة نيويورك مطالبات بتحسين الظروف المعيشية والحصول على حق الاقتراع، في تظاهرةٍ بقيادة عضوة "الحزب الاشتراكي الأميركي" تيريزا مالكيل. وقد ألهم ذلك الناشطة الألمانية الشيوعية كلارا زتكن في العام الذي تلاه، وهو ما دفعها إلى الدعوة إلى تأسيس يوم للنساء، وكان ذلك في الاجتماع العام للأممية الاشتراكية الثانية الذي عُقد في كوبنهاغن. وافقت حينها وفود 17 دولة على الفكرة. وفي 19 آذار/مارس 1911، قام مئات آلاف المتظاهرين بإحياء اليوم في النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا.

عضوة "الحزب الاشتراكي الأميركي" تيريزا مالكيل

امتد الأمر لاحقًا إلى روسيا، حيث خرجت العاملات في الشهر نفسه عام 1913، إلا أن الحكم القيصري قام باعتقال مُنظّمات اليوم في العام التالي لمنع إحياء الذكرى. وفي 1917 خرجت عاملات مصانع النسيج في مدينة بتروغراد مطالبات بتحسين الأجور وظروف المعيشة، والتحق بهن سائر عمّال المصانع في المدينة، وأُعلن الإضراب تحت شعار "الخبز والسلام"، وطالبت مسيرات العمال بإنهاء الحرب العالمية الأولى وإسقاط الحكم القيصري وحل أزمة المواد الغذائية. من هنا بدأت الإرهاصات الأولى للثورة البلشفية، حتى أن تروتسكي كتب في ما بعد: "لم نكن نتصور أن يكون يوم النساء هو ما سيقود إلى الثورة". وبُعيد خروج عشرات الآلاف من العاملات في الشوارع في ذاك اليوم، تنحى القيصر نيكولاس الثاني، ومنحت الحكومة الانتقالية النساء حق الاقتراع.

من تظاهرات النساء في بتروغراد

توالت بعدها الأحداث التي خرجت من عباءة العاملات، وظل اليوم ذكرى رسمية يُحتفى بها في الدول الشيوعية فقط حتى عام 1967. ولأن الأفكار ترتحل والمطالب تظلّ حيّة، فقد حافظت ذكرى اليوم على جاذبيتها، إلى أن أطلقت الأمم المتحدة على عام 1975 عام النساء، ثم دعت إلى اعتبار 8 آذار/مارس يومًا عالميًا للنساء وإحلال السلام، وتم إقرار الأمر عام 1977. ومنذ ذلك الحين، راح يترسخ خطاب الأمم المتحدة المتعلق بالمساواة والتمكين والتعليم والصحة وغير ذلك من الحقوق التي تُشكل المؤشر الأول في الفارق بين الشمال والجنوب.

النضال النسوي وترتيب الأولويّات

لسنا اليوم في عالم 1909 ولا في عالم 1917، ويبدو عالم 2011 في منطقتنا العربية حلمًا جميلًا عابرًا. عالم اليوم تحكمه شبكة مصالح نيوليبرالية لا تكترث كثيرًا بما يدور حولها إلا إذا كان مصدرًا لمراكمة الأرباح. من هنا، مثلًا، تنطلق دعوات "تمكين النساء" فور سماعنا دعوات إلى إعادة الإعمار في سوريا والعراق واليمن وليبيا. و"التمكين" مصطلح اقترحته الأمم المتحدة من أجل حصول النساء على فرص متساوية في التعليم والصحة والأجور، لكن البنك الدولي أفرغ المصطلح من معناه وحوّله إلى ما يشبه أداة تسول. واصطبغ الكثير من المصطلحات التي تضيء على أحوال النساء بغرض تحسين أوضاعنّ، مثل التمكين، والذاتية، والفاعلية، بتوجه نيوليبرالي صرف، وانسحبت الدولة من أداء دورها تاركة الأمر للمنظمات غير الحكومية.

لكن انسحاب الدولة ارتبط فقط بدورها الخاص بتحسين شروط الحياة اليومية والبنى التحتية والأداء الاقتصادي، فيما ظلت متشبّثة بخطابٍ ثقافي وإعلامي ساهم بدوره بتفريغ 8 آذار/مارس من معناه، وحوّله إلى مناسبةٍ يتشدق فيها المسؤولون بتصريحاتٍ سطحية حول دور المرأة بصفتها أمًا وأختًا وزوجة وابنة. وهو كلام معناه أن النساء ينتمين لرجلٍ يُفترض أن يحرص على توفير سبل العيش والكرامة لهن.

تطرح سنة 2021 ضرورة إعادة النظر في الخطاب النضالي النسوي بغرض ترتيب الأولويات. ثمة مشكلات متجذرة في قوانين الأحوال الشخصية في معظم الدول العربية، وتقنين للعنف ضد النساء أو تغاضٍ عنه في أفضل الأحوال، سواء اتخذ شكل عنف منزلي يستمد شرعيته من نصوص مقدسة، أو أتى على شكل "جرائم شرف" تُعرّف الرجولة وشرفها في جسد النساء، مرورًا بالانتهاكات الجنسية في المجال العام، وصولًا إلى اغتصاب النساء وبيعهنّ في الحروب والنزاعات. وهذا واقع لا يمكن مجابهته إلا من خلال إعادة الجانب السياسي للمشروع النسوي عبر استراتيجيات تضع الاشتباك مع الأبوية والرأسمالية في متنها. وهذا النضال ليس سهلًا في ظل أنظمةٍ تزداد ذكورتها بازدياد وتيرة التسليح، وتستمد أبويّتها من امتلاك أجساد النساء بالمعنيين المباشر والمجازي، بحيث تتحول أجسادهنّ إلى ملكيةٍ تابعة لنظام العائلة والقبيلة والدولة. لنتأمّل ظاهرة "النساء البغال" في المغرب، على سبيل المثال، حيث يعبُرن إلى مليلة في إسبانيا حاملات بضائع ضخمة على ظهورهن ويدخلن بها المغرب مرة أخرى، حتى لا تُفرض عليهنّ (وبالتالي على مشغّليهنّ) رسوم جمركية بوصفهنّ أفرادًا. وفي كل عام يفقد العديد من هؤلاء النساء المعدمات حياتهُن بسبب الأحمال الثقيلة أو التدافع، وتصدر تصريحات أنيقة عن حكومتي المغرب وإسبانيا، وينتهي الأمر هنا (الفيديو أدناه، عن "نيويورك تايمز"، يرصد هذه الظاهرة).

https://www.youtube.com/watch?v=PtS1k4C9B8A

وإن كان هذا مدعاة للتفكّر في الثمن الذي تدفعه النساء للوصول إلى الحدود، فهو مدعاة أيضًا للتفكّر في الثمن المضاعف الذي يُدفع في مخيمات اللجوء، إذ أصبح الإتجار بالبشر (وهو تعبير مهذب للدعارة القسرية) والزواج المبكر (تعبير أكثر تهذيبًا لبيع البنات) حقائق يومية تغض المنظمات الدولية البصر عنها أو تعجز عن مقارعتها. والملاحظ أن الأثمان الباهظة التي تدفعها النساء يرافقه تعتيمٌ يخدم مصالح ذكوريّة مُعسكرة تستفيد من احتدام النزاع واستمرار إطلاق الرصاص.

ماذا عن مركزية الغرب؟

في 15 تشرين الأول/أكتوبر عام 2011، قام صامويل أراندا - وهو مصور إسباني - بالتقاط صورة لأمٍ يمنية اسمها فاطمة وهي تحتضن ابنها زايد الملقى على الأرض بجوار مسجد في صنعاء، بعدما فقد وعيه بسبب قنابل الغاز التي أُلقيت على المتظاهرين. في الصورة ظهرت فاطمة، الأم المنتقبة، بجانب ابنها محتضنة نصفه الأعلى. وقد شبّهتها "بي.بي.سي." بتمثال Pietà (أي التقوى) الذي نحته مايكل أنجلو فنان عصر النهضة عام 1498، حيث تحتضن مريم العذراء ابنها المسيح بعد الصلب. حصلت هذه الصورة على المركز الأول في جائزة الصورة الصحفية عام 2012 لأسباب جمالية ذكّرت الشمال العالمي بمايكل أنجلو. ولم تُعرف هوية المرأة في البداية إلى أن أخبرتها أختها التي تعيش في الإمارات بالأمر بعدما تعرفت على الابن. لاحقًا، في حوار أجرته معها "بي.بي.سي."، تقول فاطمة التي وجدت ابنها حيًا ذاك اليوم :"إذا جاء المصور إلى اليمن فسأقابله لأشكره، لأنه قدّمنا نحن، نساء اليمن، إلى العالم" (في ما بعد التقى المصور بفاطمة أثناء تغطيته أحداث اليمن عام 2012). لعلّ هذه الحادثة مع التشبيه بتمثال Pietà الذي أُرفق بها تُظهر بدورها جانبًا مكثفًا من إشكالية التعامل مع المرأة والنضال من أجل حقوقها في عالمنا العربي، حيث الربط بالمعايير والأولويّات تمركَز حول رؤية غربية لصورة فاطمة ورمزيّتها، علمًا بأن الجدل احتدم يومذاك بالفعل، حول هذه النقطة بالذات.

[caption id="attachment_5013" align="alignright" width="315"] صورة فاطمة وابنها زايد [/caption] [caption id="attachment_5014" align="alignleft" width="230"]

صورة فاطمة وابنها زايد [/caption] [caption id="attachment_5014" align="alignleft" width="230"] تمثال Pietà لمايكل أنجلو[/caption]

تمثال Pietà لمايكل أنجلو[/caption]

من ملف: "مقاربات نسويّة"