ما الذي يجعل سيّد درويش معاصرًا أبديًا لنا؟

كنت أتجوّل، قبل ثلاث سنواتٍ من اليوم، في معرض "سماع الشرق" الذي أقامه متحف حضارات أوروبا والمتوسط (Mucem) في مرسيليا، بالتعاون مع "مؤسسة البحث والتوثيق في الموسيقى العربية" (AMAR). كان المعرض قد وضع على مسامع زائريه تسجيلاتٍ لعشرات أسطوانات الفونوغراف الموسيقيّة الأصليّة النادرة التي تعود إلى بدايات القرن العشرين، خصوصًا تلك المحفوظة بين عامي 1903 و1930.

بين تلك الأسطوانات كنوز حقيقية، منها أقدم المحفوظات من تسجيلات الجيل الثاني من روّاد النهضة العربية في الموسيقى بعد عبده الحامولي في القرن التاسع عشر، زمن تحديثات الخديوي إسماعيل، ومنهم الشيخ يوسف المنيلاوي وإبراهيم القبّاني وإبراهيم سهلون وآخرون.

كنتُ أنتقل من زاوية إلى أخرى مستمتعًا بروائعَ من تسجيلات مبكرة لمنيرة المهديّة ونعيمة المصرية وبدايات نادرة أمين. بيد أنّ الكنوز هذه كلّها، على جمالها وسحرها، كانت تبدو آتية إليّ من سياقها التاريخيّ، كما لو أنّ ترتيبها الكرونولوجيّ قد رسم بيني وبينها مسافةً جعلتني أطلّ عليها من قرنٍ آخر.

أمّا ما الّذي يجعل من سيّد درويش استثناءً؟ لا أعرف.

أقف وأعيد أسطوانته مرتين، تلفتني صورة له لم أرها من قبل وهو إلى جانب منسّى فهمي على المسرح، فأسارع لأحتفظ بها. ثمّ أخرج فأستمع إلى أغنيةٍ ثانيةٍ له معالجة صوتيًا، وأسأل: هل هذا هو صوته النقيّ الّذي سمعه معاصروه حقًا ووصلنا مشوّهًا بوسيط هشّ كثير العلل اسمه الفونوغراف؟

ما الذي يجعل سيّد درويش معاصرًا لنا؟ لا أعرف، لأنّ الأسباب أكثر من تُختزل بتفسيرٍ واحدٍ. بساطة اللحن وتركيبه، التّجديد الموسيقيّ، التّوفيق بين الكلمة ومرادفها النغميّ، اختيار مواضيع الغناء، البراعة في التصوير الكاريكاتوري، النهوض بالمسرح الغنائيّ، الانحياز إلى قضايا النّاس، التحرر الفكري والديني، معارضة السلطة والاستعمار... أو ببساطة، لأنّه سيّد درويش الذي يمكن له، بما هو سيّد درويش، أن يكون ابن اليوم دائمًا.

لو سمع الآن من لا يعرف من شباب اليوم "لحن البويجيّة" مثلًا (مخسوبكو انداس – 1919)، لظنّه من إصدارات العام. من يصدّق أنّ الرجل مات قبل مئة سنة؟

ولد سيّد درويش في حيّ كوم الدّكة في الجانب الفقير من الاسكندريّة عام 1892، ونشأ يتيمًا في ظلّ أحوالٍ ماديّة واجتماعيّة مضطربة. درس وامتهن تجويد القرآن قبل أن ينصرف إلى الإنشاد والغناء يافعًا في ورش البناء، ثمّ في الحانات والمرابع، ما سبّب له خصومةً عائليّة. عاصر مرحلة حسّاسة من التحولات الوطنية والفكرية في تاريخ مصر، من ولادته التي تزامنت مع إرهاصات نزعة الاستقلال مع أوّل أزمة في مواجهة البريطانيين زمن وزارة فخري باشا، إلى وفاته التي تزامنت مع عودة سعد زغلول إلى مصر من المنفى وصدور الدّستور.

سافر إلى الشام مرتين مع فرقة سليم عطا الله حيث استمع إلى الموشحات والقدود وألحان الكنائس الشرقيّة الّتي رأى فيها أوبرا إلهيّة. ثمّ عاد إلى مصر حيث اشتهر بعد انتقاله من الاسكندريّة إلى القاهرة عام 1917 بتشجيع من الشيخ سلامة حجازي، وأسس فرقته الخاصة للمسرح الغنائيّ، وذاعت أغانيه وألحانه على ألسنة المغنين والمطربين وفي الأزقّة بين الناس. داهمته أزمة قلبية رحل على أثرها في ظروف غامضة وهو في الحادية والثلاثين من العمر في أيلول/سبتمبر عام 1923، وشُيّع في جنازة بسيطة من أربعة أشخاص إلى مثواه الأخير. سنوات القاهرة السبع التي ختم بها درويش حياته هي أهم وأغزر مراحل إنتاجه الفنّي.

طبع ذوق سيد درويش القرن العشرين برمّته، وأنجب من هم من وزن محمد عبد الوهاب الذي كان يعتبر نفسه درويشيًا للعظم

في مئوية رحيله اليوم، يستعيد كثرٌ تراثه في مقالاتٍ وملاحقَ خاصةٍ وحفلاتٍ غنائيّة. لكنّ هذا، مضافًا إلى قرنٍ كاملٍ من الأرشيف الفكريّ والصحفيّ، لا يزال بعيدًا عن استنفاد طاقات الرجل وإيفائه حقّه.

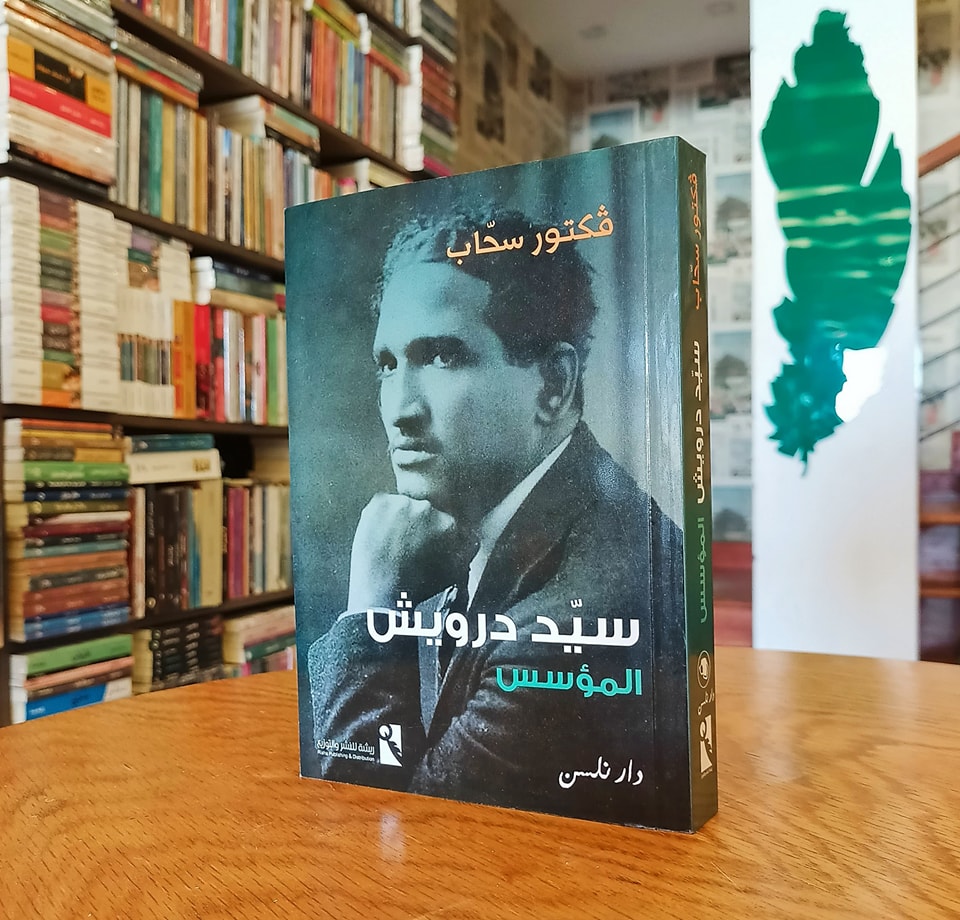

كُتبت سيرة درويش مراتٍ عديدةً، أشهرها المقالات التي كتبها معاصروه كتوفيق الحكيم وبديع خيري وزكي طليمات وآخرين، ثم ما نشره ابنه قبل عقود. وآخر ما نُشر في سيرته كتاب ﭬيكتور سحاب بعنوان "سيد درويش المؤسس" الصادر هذا العام عن دار نلسن ــــ بيروت. يحاول سحاب أن يستعيد سيّد درويش التاريخ لا الأسطورة، رجل من لحم ودم، عاش وعانى وأبدع وجدّد، كي نسمع له ولا نكتفي بالسماع عنه، ويخلصه من بعض القراءات الإيديولوجيّة الّتي أُلصقت به بعد وفاته.

يرتكز الكتاب على مادّة أساسيّة سبق ونُشرت في كتاب "السبعة الكبار في الموسيقى العربيّة المعاصرة" وهي رسالته لنيل الماجستير نشرها عام 1986، عاد وأضاف الكاتب إليها مجموعة من المقالات له ولآخرين كُتبت في مراحل متفرقة حول درويش وحياته وتجديده الموسيقيّ. وهذا ما جعل في الكتاب أحيانًا شيئًا من التكرار.

يعزو سحّاب مصادر إلهام درويش إلى خمسة مشارب هي تجويد القرآن، الغناء القومي، المسرح الغنائيّ والأوبرا الغربيّة، الموشحات والقدّود الشاميّة، والألحان الكنسيّة. ويحلّل كيف عمل درويش على صهرها جميعًا.

جدّد درويش وأبدع في اللحن برغم حفاظه على الأشكال البنائيّة للأنواع الغنائية المعروفة يومها، وهي الدور والموشّح والطقطوقة. معروفٌ عن سيّد درويش قدرته على خلق ألحان تعبيريّة (كالتعبير الدرامي في دوره الشهير "أنا هويت وانتهيت")، وإبداعه في ذلك يعود إلى عوامل عدّة. من تلك العوامل اشتغاله بالمسرح الغنائيّ وإتقانه لاستعمال اللحن الجماعيّ المركّب الذي لم يكن معروفًا يومها، ومنها أيضًا انبثاق أغانيه من تجارب معيشة يختلط فيها اللحن بالقصّة من بداية تشكّله (كحال ارتجاله لحن طقطوقة "خفيف الروح" بعد تبادله نظرات إجاب مع فتاة في مناسبة اجتماعيّة)، ومنها تمرّسه في تجويد القرآن قبل انتقاله إلى الغناء.

يتساءل زياد الرحباني من الذي يجرؤ على تلحين صياح الديك "كوكو كوكو" فتُغنّى بكلّ جديّة هكذا؟ سيّد درويش يذهب أبعد من ذلك

والقرآن لا لحن له، بل لقارئه أن يتخيّر له الأنغام، في حدود ضوابط أحكام التجويد من مدّ ولفظ وتفخيم وترقيق. يتخيّر القارئ المقامات وكيفية الانتقال والتنويع بينها تبعًا للمعنى الذي يريد إيصاله من الآية، ما يجعل فنّ التلاوة عملًا تأويليًا بامتياز (يُلاحظ ذلك في أداء الشيخ مصطفى إسماعيل مثلًا، وهو أكثر من برع في التنويع النّغمي والأداء التعبيريّ بين القراء).

كان درويش إذًا مؤسسًا في مدرسة التعبير عن المعنى في الغناء، حريصًا في الوقت نفسه على مواصفات اللحن، ليتكامل الاثنان دون أن يكون الواحد منهما مهيمنًا على الآخر. استلزمه ذلك التنويع الكبير في المقامات، فلم يكتفِ بالمقامات المعروفة الرّائجة، بل أدخل مقاماتٍ أخرى فرعيّة أقلّ شهرة وبنى عليها كأنغام أساسيّة في الوقت الذي لم تكن مستخدمة إلّا للتلوين والانتقال بين المقامات الشهيرة، فجعل الهامش متنًا جديدًا.

هكذا، تحوّل عمل الملحّن بعد سيد درويش وصارت مهمّته أكثر تركيبًا وأبداعًا وصعوبةً. فطبع ذوقه القرن العشرين برمّته، وأنجب من هم من وزن محمد عبد الوهاب الذي كان يعتبر نفسه درويشيًا للعظم، أو السنباطي الذي تنبأ له درويش بمستقبل موسيقيّ كبير.

ويعقد سحاب في كتابه فقرات تحليليّة يتعقّب فيها أثر درويش في غناء وألحان عبد الوهاب ليبيّن كيف تطوّرت بذور الشيخ سيّد فآتت أُكلها في أعمال من جاء بعده.

لم يكن لديه حدود، فالعمل تجريب، ينجح أو يفشل، لكنّ ذلك لا يوهن من ثقته بمقدرته.

يتساءل زياد الرحباني من الذي يجرؤ على تلحين صياح الديك "كوكو كوكو" فتُغنّى بكلّ جديّة هكذا؟ سيّد درويش يذهب أبعد من ذلك، ويجيب في كلمة نقلها عنه بديع خيري: "أنا أقدر ألحّن الجورنال!". لا شيء يعصى على الملحن إذًا.

ما الذي يجعل سيّد درويش معاصرًا لنا؟

نحن شربنا إذًا من ينبوع سيّد درويش طيلة قرن كامل، حتّى حينما نتذوّق أعمال ملحّنين آخرين كعبد الوهاب أو الرحابنة، سيظهر طيفه في أعمالهم.

كان درويش يجرّب، وجاء القرن كلّه صدى لتجاربه. لكنّ ميزة الشيخ سيّد، فوق ذلك كلّه، أنّه تشكّل من المزاج الشعبيّ بقدر ما شكّل هو هذا المزاج. كان جزءًا عضويًا من ذائقة النّاس وإفرازًا فنيًا لهذه الذائقة. لذا، لا عجب أن يُخيّل إلينا أنّ بعض أعماله صارت أشبه بالفلكلور التراثيّ منها بنتاج فنّان واحد، كلحن موشح "يا شادي الألحان"، أو إيقاع الزفّة الذي عدّله ولا زالت الأفراح تُقام تبعًا له إلى يومنا هذا.

كان درويش يلاحق الباعة ليحفظ مناداتهم على بضائعهم، ويخالط السقايين ليسمعهم فيغني "يهون الله يعوّض الله"

لم يكن هذا بأي حال منفصلًا عن الارتباط الوثيق الذي عاشه الشيخ سيّد بقضايا الناس ومحيطه وبلده. فألحانه التي استاقها من الحِرَفِ المهنية ليعبّر عن أحوال المشتغلين بها، ومنها لحن الشيالين المشهور (شدّ الحزام على وسطك)، وغيره الكثير كلحن السقايين، والبويجيّة، والعتالة، والموظفين، والصنايعيّة، والجزّارين، والباعة، والعربجيّة، والنّدلة، والمراكبيّة، وبائعي اليانصيب وغيرهم. هي ألحان جمعها من أصحاب المهن أنفسهم بعد أن خالطهم وعاشرهم وعاش بين ظهرانيهم. ألحانه إذًا ليست تعبيرًا عن حالة العامل فحسب، بل هي هذه الحالة نفسها، واللحن لم يُفرض على العامل من الخارج، بل هو شريك في صنعه وتأليفه.

هكذا كان درويش يلاحق الباعة ليحفظ مناداتهم على بضائعهم، ويخالط السقايين في حيضان الموصلي ليسمعهم فيغني "يهون الله يعوّض الله"، أو يقصد إمبابة ليكون بين المراكبية ويغني لنا "البحر بيضحك". لم تكن هذه محض تجارب أنتروبولوجيّة، بل كانت في الأساس التزامًا تجاه قضايا هؤلاء العمال والفقراء، كما كان التزامه تجاه وطنه الذي غنّى له ثورة 1919 وناهض الاستعمار، أو تجاه المرأة الّتي غنّى لتحررها كشرط للنهضة "ليه ما تكونيش زيّ الغربيّة... ونجاهد في حياتنا بحريّة".

هذا صوت التزام حقيقيّ، في العدالة الاجتماعيّة كما في التحرّر. وحين خلع سيّد درويش جبّته الدينيّة وقفطانه، كما خلع طه حسين في الوقت نفسه جبّته وعِمّته الأزهريّة، كان ذلك أكثر من مجرّد تحوّلات شخصيّة وفكريّة، بقدر ما هو انعكاس لمرحلة بأكملها.

مات سيد درويش مطلع العشرينات من القرن الفائت، وقد فاته أن يشهد أحداثًا كثيرة بعده. من التقسيم إلى الاستعمار، والاحتلال والنكبة، إلى هيمنة العسكر في كلّ مكان، وصعود الإسلام السياسيّ وحيلولته بين المجتمع ونهضته، إلى تردّي أوضاع العمال وازدياد الفروق الطّبقية، وتحلّل نواة الدولة الوطنية... لكنّ بذوره في النهضة، كعبقريته في الألحان، ستُؤتي أُكْلَها ولو بعد حين.

ليس لأنها مئوية رحيله اليوم، فالتحية إلى الشيخ سيّد كزيارته، لا تكون كلّ مئة سنة مرّة، ولا كلّ سنة مرّة... بل كلّ يوم. نزوره، أو يزورنا في لحن أو أغنية أو كلمة أو صورة. يطلّ عليّ وجهه من البحر، كلّ يوم "البحر بيضحك"، هنا على شاطئ مرسيليا أو بيروت، وهنالك من شطّ اسكندريّة، على الجانب الآخر، ولو من بعيد.